About Mitakshara In Hindi: भारत में अंग्रेजों के आगमन से पहले विधिवत पृथक न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। अर्थात कचहरी इत्यादि नहीं थीं। न्याय का काम राजा, सुल्तान और नवाबों के दरबारों में होता था। अंतिम फैसला उसी का माना जाता था, दरसल प्राचीन समय में राजत्व का सिद्धांत ही देवत्व का प्रतिनिधिसूचक था, इसीलिए हर व्यवस्था की तरह न्याय में भी राजा का फैसला सर्वोच्च होता था।

लेकिन भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उनके प्रभाव के कारण कई देसी रियासतों ने उत्तराधिकार संबंधी प्रकरणों के लिए अलग कचहरी की शुरुआत की, जिनमें हिंदू उत्तराधिकार और जमीन संबंधी मामलों के लिए मितक्षरा का प्रयोग किया जाता था। जिसके कारण यह कचहरी मिताक्षरा न्यायलय के नाम से जानी जाती थीं।

क्या है मिताक्षरा

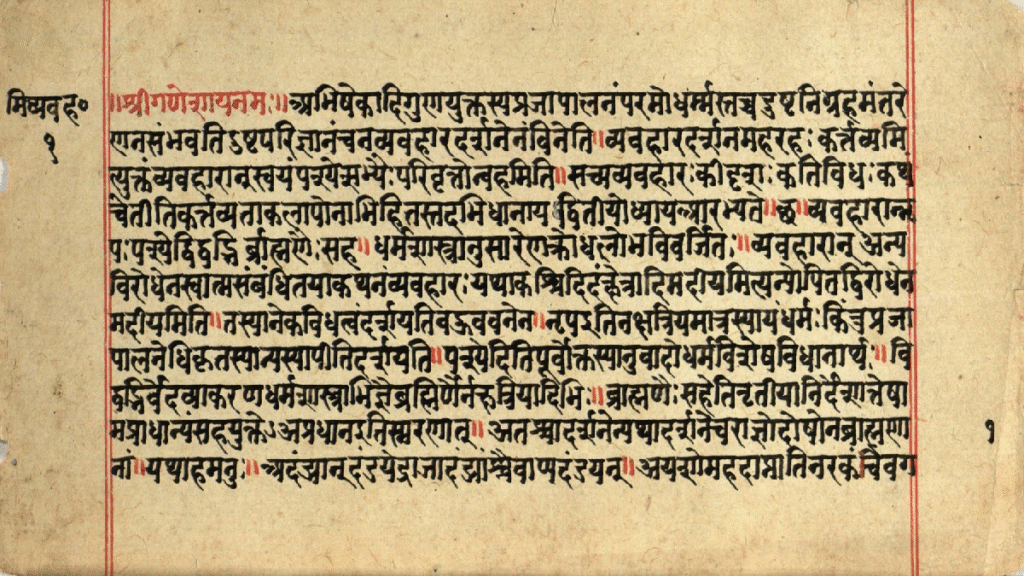

मिताक्षरा यज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई एक टीका थी। जिसकी रचना 11 वीं शताब्दी में विज्ञानेश्वर द्वारा की गई थी। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्यवंश के शासक विक्रमादित्य षष्ठम के दरबारी कवि थे। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ का प्रयोग मध्यकाल में हिंदुओं द्वारा उत्तराधिकार और कई भू संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए किया जाता था।

क्या है मिताक्षरा का उत्तराधिकार का सिद्धांत

मिताक्षरा के उत्तराधिकार का प्रमुख सिद्धांत है कि- ” प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म के साथ ही अपने पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी मिल जाती है”।

भारत के पूर्वी क्षेत्र में नहीं प्रचलित थी मिताक्षरा

मध्यकालीन भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तराधिकार विवादों संबंधी प्रकरण के निपटारे के लिए मिताक्षरा का प्रयोग किया जाता था। लेकिन भारत के पूर्वी क्षेत्रों बंगाल, ओड़ीसा और आसाम इत्यादि में मिताक्षरा की टीका की जगह अपरार्क की दायभाग प्रचलित थी जो जीमूतवाहन के ग्रंथ पर आधारित थी।

अंग्रेजों द्वारा मिताक्षरा का प्रयोग

भारत में स्थायी शासन करने का उद्देश्य रखने वाले अंग्रेज अफसर यहाँ प्रशासनिक सुधारों में भी रुचि रखते थे। उनके पास अक्सर संपत्ति और विरासत संबंधी मुद्दे आते थे। वह इन मुद्दों को निपटाने के लिए ऐसे किसी कानून का को आधार बनाया जाए, जो यहाँ पहले से ही प्रचलित हो, इसी दौरान उनकी नजर मिताक्षरा पर पड़ी। जो उत्तराधिकार विवादों को सुलझाने के लिए उपमहाद्वीप में हिंदुओं में पहले ही प्रचलित था। इसीलिए कोलब्रुक नाम के ब्रिटिश ऑफिसर ने पहली बार इसका संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद किया। हालांकि कोलब्रुक ने केवल एक अध्याय का ही अनुवाद किया था। अंत में जे. आर. घरपुरे ने इसका पूरा अनुवाद किया। ब्रिटिश काल में यह व्यापक रूप से उत्तराधिकार विवाद के निपटारे के लिए यहाँ के कचहरियों में प्रयोग किया जाता था।

हिंदू उत्तराधिकार कानून

जब देश आजाद हुआ और 1956 में हिंदू उत्तराधिकार कानून का बनाया जा रहा था। तो अपरार्क की दायभाग और विज्ञानेश्वर की टीका को हिंदू उत्तराधिकार कानून बनाने के समय भी प्रयुक्त किया गया था। बाद में 2005 में इस कानून में संशोधन करके इसमें बेटों के साथ ही बेटी का अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर स्पष्ट बेटे के बराबर ही अधिकार को मान लिया गया।