Hindi Diwas 2025: 1949 से चल्र रही हिन्दी दिवस मनानी की प्रथा उसी प्रकार श्राध मनाई जा रही है, जैसे पितृ पक्ष में अपने पितरों की मनाई जाती है। इधर कुछ वर्षों से देखा जाए तो तमाम शहरों के नाम बदलने की मुहिम तो चली ही थी, अब बोल चाल में आए फारसी और अंग्रेजी के नामों पर भी कुछ लोग अपनी संकीर्ण बिचार धारा थोपने लगे हैं। पर जब हिन्दू, हिंदवी, हिन्दुस्तान ही विदेशियों का दिया हुआ नाम है तो हिन्दुओं की भाषा हिन्दी में सुद्धता ढूढ़ना भी ( घास में फांस ढूढ़ना )जैसा बघेली मुहावरे को ही चरितार्थ करना है। क्योकि उसके बुनियाद में ही सम्मिश्रण है।

हमने गांधी जी के भाषण पढ़े हैं। नेहरू जी के भाषण तो निजदीक से सुने हैं, और उनकी पुस्तक भारत एक खोज भी पढ़ा है। पर उनके भाषण और लेखन में हिन्दी नही हिन्दुस्तानी ही रहा करती थी। उन भाषणों में हिन्दी उर्दू का अन्तर न के बराबर था। लगता है आजादी के पश्चात ही हिन्दी अधिक संस्कृत निष्ठ होकर अपना अलग रूप गढ़ती चली गई और उसकी बड़ी बहन उर्दू भी अधिक फारसी निष्ठ होती गई।

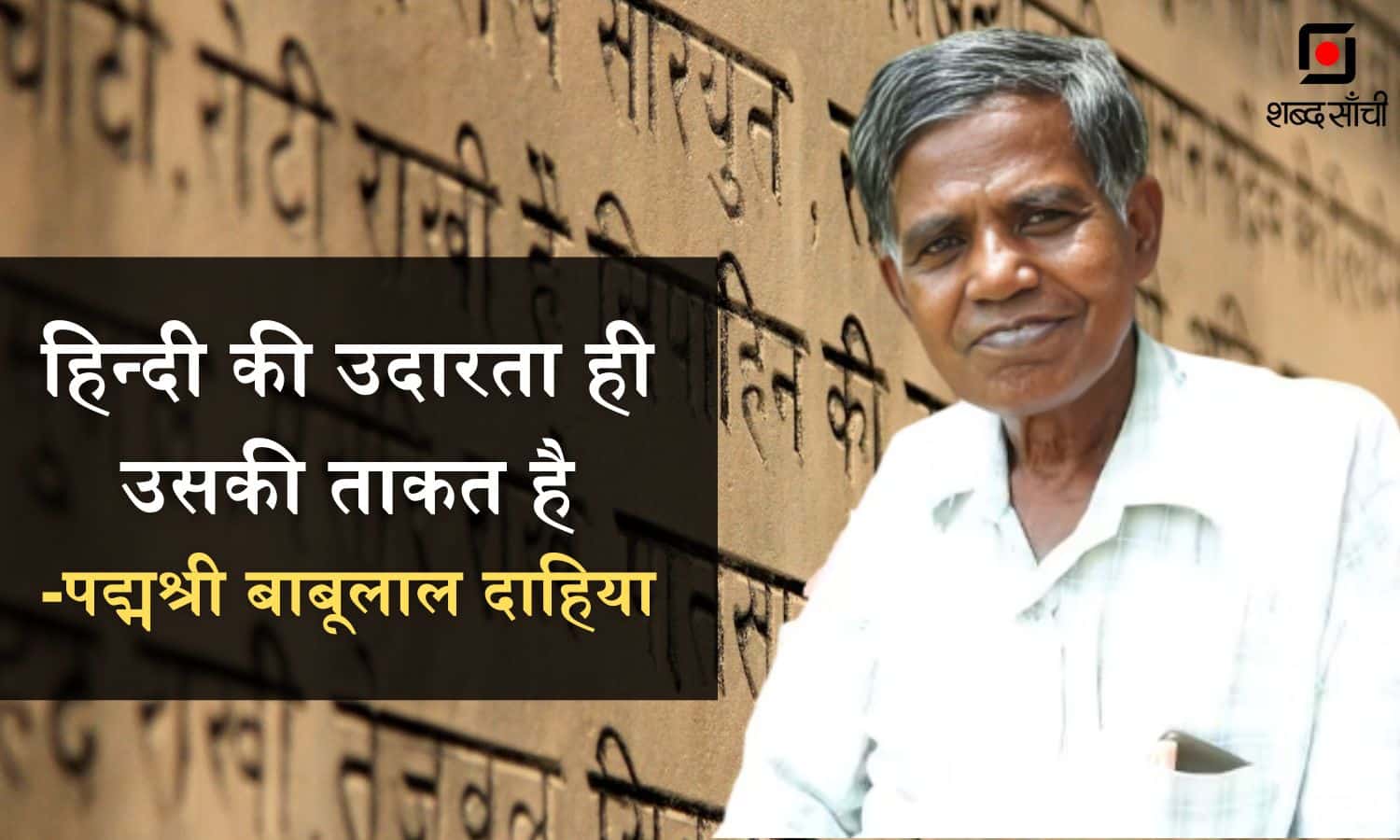

पर यकीन मानिए हिन्दी की अपनी ताकत उसकी उदारता ही रही है। जो शब्द सहज, सरल, बोधगम्म बोलचाल में स्वीकार हैं चाहे जिस भाषा के हो हिन्दी ने आत्मसात किया अस्तु भाषा लोचदार य मुहावरे दार बनी। हिन्दी ने कभी यह परहेज नही किया कि वह शब्द फारसी के हैं य अंग्रेजी के। यही कारण है कि वह अपने बूते ही सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा बन गई है। जिन्हे भी हम सर्वाधिक संख्या वाले उत्तर मध्य बासियों को अपना उत्पाद बेंचना होगा या आटो रिक्सा आदि सवारी गाड़ियों के जरिए हमारे जेव का पैसा निकालना होगा तो झख मार कर हिन्दी सीखेंगे।

भाषा और लिपि दोनों यूं भी मनुष्य का नैसर्गिक नही अर्जित ज्ञान है। मैं गांव में रहता हूं और यह अनुभव किया हूं कि लोग सरल सहज ग्राह भाषा को तो अपना लेते हैं, और कठिन को छोड़ देते हैं। वे रेल के इंतजार में बैठे हों तो यह कभी भी नही कहते कि ” आज लौह पथगामनी बिलम्ब से आएगी।” बल्कि यह कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं कि गाड़ी लेट है य “ट्रेन लेट है।” जब कि इस ट्रेन लेट है वाक्य में 66% इंग्लिश और सिर्फ ( है )भर हिन्दी का क्रिया पद है। पर एक ही अक्षर ऐसा है जो 66% इंग्लिश को हिंदी बना देता है। हमें चाहिए कि अपनी हिन्दी को हम इसी प्रकार समर्थवान रखें।

शुरू- शुरू में तो भाषा के रूप में मनुष्य के मात्र आंखों के इशारे य हाथ के संकेत ही रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे मूक बधिर लोग इशारे से ही सब कुछ समझ लेते हैं। यदि कुछ शब्द मुँह से फूटते भी रहे होंगे तो उसी तरह जैसे भूखा बछड़ा (ओ– मां —? ) की आवाज मुँह से निकालता है, और उत्तर में गाय भी हुंकार भरती है।

पर तब ग्वाला य किसान भी उनकी भाषा समझ जाता है कि “बछड़ा भूखा है और गाय उसे दूध पिलाना चाहती है।” क्योंकि भाषा मनुष्य की नैसर्गिक नही अर्जित ज्ञान। भाषा मात्र उर्दू, हिन्दी, संस्कृत य अंग्रेजी भर नही है। प्राचीन समय में देश में सैकड़ों ऐसी बोलियां थी जो एक दूसरे से अलग-अलग थीं और हर एक समुदाय की अपने -अपने सीमित कार्य क्षेत्र के जरूरत की भाषा ही हुआ करती थीं। क्योकि तब संचार के साधन आज जैसे नही थे और विवाह सम्बन्ध आदि 50-60 किलो मीटर के दायरे में ही होते थे।

अस्तु उस सीमित क्षेत्र की लोक ब्यौहार की एक अलग तरह की भाषा ही बन जाती थी। इसलिए भाषा कोई भी हो महत्वपूर्ण उसके भाव होते हैं। 2017 की बात है जब हमारा 5 सदस्यीय दल 40 जिलों के परम्परागत बीज बचाओ यात्रा अभियान में था और बैतूल जिले के एक गांव में रुका था तो हमें ठहरा देख वहां आदिवासियों का (कोरकू समुदाय) रात्रि में हमारे सम्मान में गीत नृत्य का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा।

कोरकू आदिवासियों की अपनी एक अलग बोली है जिसे वहां बसने वाले अन्य समुदाय यादव, रहांगडाले ( विसेंन ) आदि भी नही समझते। जब उनके द्वारा गाए गए गीत का अर्थ हमने एक कोरकू टीचर से पूछा तो गीत के भाव को समझ हम खुद ही आश्चर्य चकित रह गए। क्योकि वह गीत कोरकू युवकों को सम्बोधित था जिसमें कहा गया था कि–

” देखो रे आज हमारे बीच यह मेहमान आए हैं ,अस्तु उनकी सेवा और सुबिधा में कोई कमी मत रखना?” तो यह थी अपढ़ कोरकू लोगों की हमारे प्रति मेहमानवाजी की बिचार अभिब्यक्ति।

हमारी बोली बघेली है और पड़ोसी क्षेत्र के जिलों की बुन्देली। परन्तु न तो बुन्देली को बुंदेला राजपूत बनारस य मिर्जापुर से बुन्देल खण्ड में लाए थे न, ही, बघेल राजा गुजरात से बघेली को यहां लाए होंगे। क्योकि उनके पहले भी बुन्देलखण्ड में चन्देल,खंगार ,लोधी, भर एवं गोड़ राजवंश शासन करते थे और बघेलखण्ड में कोल, वेनवंशी, गोंड, भर शिव, बालन्द आदि राजा हुए थे। इसलिए सिद्ध है कि यह वर्तमान बघेली बुन्देली पहले भी किसी न किसी लोक ब्यौहार के भाषा के रूप में रही होंगीं।

पिछले दो तीन वर्ष पहले जब मैं कोल जन जाति पर शोध सर्वेक्षण कर रहा था तो कोरकू की तरह ही कोल समुदाय के भी एक अलग ( हो ) नामक भाषा के कुछ संकेत मिले थे। ( हो) का अर्थ उस कोलारियन भाषा में (मनुष्य) होता है। हो सकता है प्राचीन बघेली कोलों की (हो) भाषा से ही विकसित हुई हो जो अन्य समुदायों के यहां बस जाने के कारण बाद में बदल गई हो। पर उसके अवशेष आज भी हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू व संस्कृत के परिधि से बाहर ( राउत, रउताइन, गउटिया, गउटिन ) आदि सम्मान जनक पद एवं उनका जोहार नामक अभिवादन लोक ब्यौहार में मौजूद हैं।

शहर में रहने वाले किसी ब्यक्ति से यदि पेड़ों के नाम पूँछें जाँय तो वह 20-25 नाम बताकर चुप हो जायगा। परन्तु यहां के कोल, गोंड, भूमिया एवं बैगा आदिवासी एक सांस में ही सैकड़ों नाम बता देंगे। इसलिए सिद्ध है कि शुरू शुरू में यहां के पेड़- पौधों, वनस्पतियों ,नदियों पहाड़ों के रखे गए नाम यहां के प्राचीन निवासियों के ही रहे होंगे। प्रसिद्ध आयुवेद चिकित्सा के विद्वान आचार्य चरक जी ने खुद ही अपने शिष्यों से कहा था कि “अगर जड़ी बूटियों की पहचान करना है तो जंगल में बसने वाले लोगों, चरवाहों, भेड़ पालकों से मिलो।” परन्तु बाद में पढ़े लिखे लोग उसी प्रकार प्रलेखी करण कर के तमाम चीजों को अपना बना लिए होंगे जैसे हमारे पास संरक्षित 200 प्रकार की परम्परागत धानों के नाम तो किसानों के रखे हुए हैं, पर आज वह हमारे पास लिपिबद्ध हैं तो लोग हमारी मानने लगे हैं।

इसलिए वक्त का तकाजा है कि भाषा बिचार अभिब्यक्ति का माध्यम ही रहे पूजा की वस्तु नही जो देवालय में सजाकर रखी रहे। क्योकि जैसे- जैसे संचार का दायरा बढ़ता है भाषा में भी एक रूपता आती जाती है। फिर सहज शब्द तो चलन में आ जाते हैं लेकिन कठिन शब्द मात्र पुस्तकों में ही रहजाते हैं।