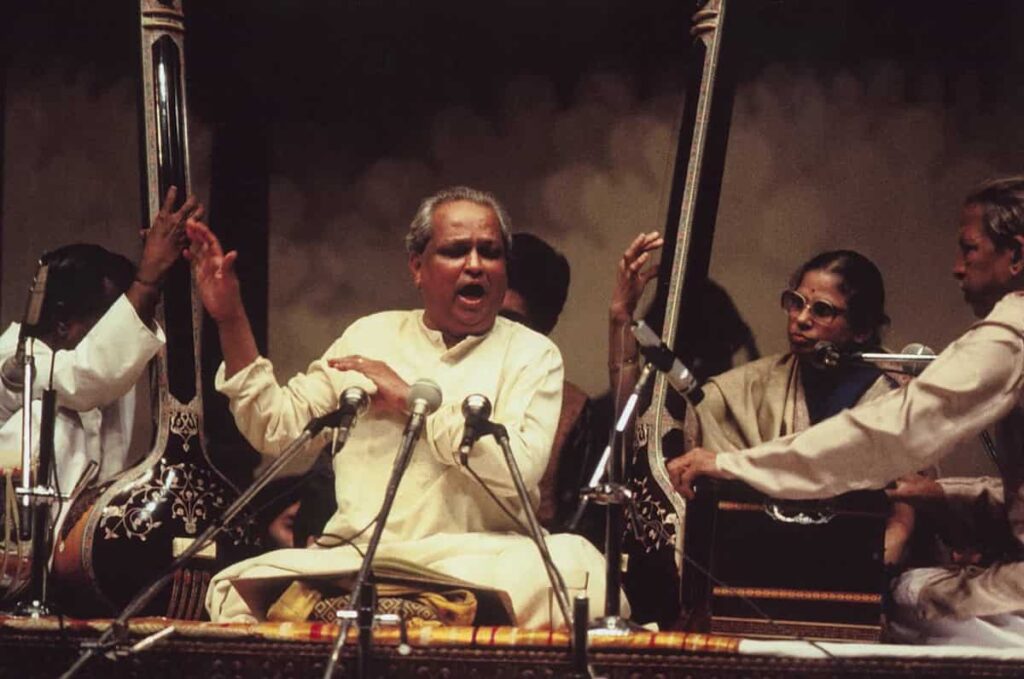

Author: Nazia Begum | Kumar Gandharva Biography In Hindi | उनका नाम, एक उपाधि है जो उन्हें तब दी गई थी जब वो छोटे बच्चे थे लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली थे क्योंकि बिना सीखे ही उनमें संगीत की अच्छी समझ और ज्ञान था जिसे देखकर ही उनके पिता ने उन्हें एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और शिक्षक बीआर देवधर से मिलवाया जिसके बाद कुमार ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखना शुरू किया और इस तरह उनकी संगीत यात्रा शुरू हुई। जब वे सात ही बरस के थे तभी उनके गायन की धूम मच गई और लोगों ने उन्हें मंच पर आमंत्रित करना शुरू कर दिया, उनका सार्वजनिक रूप से अभिनंदन होने लगा।

कैसे मिला गंधर्व उपनाम

उन्हें गंधर्व नाम पड़ोस के एक मठ के स्वामी जी ने दिया था। कन्नड़ मानपत्र में उन्हें सरल मनोहर गायन के लिए ‘ गंधर्व’ पदवी दी गई। और इस तरह वे हमारे पंडित कुमार गंधर्व हो गए। हम आपको बता दें कि गंधर्व , हिंदू पौराणिक कथाओं में एक संगीतमय आत्मा है शायद इसीलिए कुमार गंधर्व का गायन लोकोन्मुखी है। लोक का उजास है। स्वयं वो कहते भी थे, कि सारा शास्त्रीय संगीत ‘धुन उगम’ माने लोक संगीत से उपजा है। मीरा, सूरदास के पद हों, ऋतु संगीत हो, ठुमरी, टप्पा, तराना, होरी या फिर मालवा का लोक-आलोक या फिर मेरी खुद की बंदिशें और रागों में प्रकृति की धुनें ही बसती हैं।

मूल भूत परिचय –

पंडित कुमार गंधर्व; मूल रूप से शिवपुत्र सिद्धरामय्या कोमकलीमठ के नाम से जाने जाते थे,

उनका जन्म 8 अप्रैल 1924 को भारत के कर्नाटक के बेलगाम के पास सुलेभावी में एक कन्नड़ भाषी लिंगायत परिवार में हुआ था।

आश्चर्य की बात है कि वो महज़ पांच साल की उम्र से संगीत से जुड़े और 10 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए मंच पर चढ़ गए।

उन्हें बचपन से ही जैसे विलक्षण प्रतिभा का वरदान मिला था। बचपन से ही वो किसी भी तरह के संगीत को पूरी तरह याद करके उसकी नकल कर लेते थे।

तकनीक की समझ और संगीत उन्हें महारत हासिल था और 20 साल की उम्र से पहले ही वो स्कूल में पढ़ाने लगे थे।

यह भी पढ़ें: Meena Kumari Movie Pakeezah: 15 साल में बनी ब्लॉकबस्टर, जिसने मीना कुमारी को अमर कर दिया

संगीत से इलाज :-

जिस साल भारत को आज़ादी मिली, उसी साल कुमार गंधर्व ने भानुमती से शादी की और ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक रिकॉर्डिंग भी की, जिसे लंबे समय तक उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग की तरह समझा जाता रहा फिर पता चला कि उन्हें तपेदिक यानी टीबी हो गया है और उन्हें गाने से मना कर दिया गया है लेकिन संगीत के इस उपासक की श्रद्धा ऐसी थी कि अपनी साधना से उन्होंने बीमारी के दुख को संगीत में भुला कर आत्म सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति कर ली इन दिनों डॉक्टरों की सलाह पर वो मध्य प्रदेश के देवास नाम के शहर में शिफ्ट हो गए थे जो अपने साफ और शुष्क हवा के साथ-साथ लोकसंगीत के लिए भी जाना जाता है।

देवास में गांव वालों और घूमक्कड़ संन्यासियों या सूफी गायकों के गीत हमेशा जैसे उनकी ज़िदगी में पार्श्व संगीत की तरह बजते रहे, वो चुप थे लेकिन अब संगीत उनके अंतस में बजा करता था। उन्होंने लोकसंगीत के तत्वों को ही राग में तब्दील किया, बिना उनकी शुद्धता से कोई समझौता किए ,धीरे धीरे उनकी रहस्यवादी कवि कबीर की निर्गुण कविता से पहचान बढ़ी।

ऐसी कविता जो निराकार परम सत्य के एकत्व का बखान करती है, जो याद दिलाती है कि एक ही महान कुंभकार ने सभी को एक मिट्टी से बनाया है।

कलम का सहारा –

डॉक्टरों ने कहा कि वो फिर कभी नहीं गा पाएंगे गाने की कोशिश करना भी उनके लिए घातक हो सकता है और उनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, इस वक्त भी वो मौन हो कर जो सुन रहे थे वो संगीत ही था जिसका वर्णन उन्होंने उन्होंने लिख के किया है वो बताते हैं कि लगभग अश्रव्य रूप से वो कैसे गाते थे।

हेस का अंदाज़ा है कि ये निर्गुणी भजन की गंधर्व की मौलिक नई अवधारणा की शुरुआत थी , जो निराकार ( निर्गुण ) दिव्यता को उत्सव की तरह मनाती है।

1952 में, स्ट्रेप्टोमाइसिन तपेदिक के इलाज के रूप में आया और इसके इस्तेमाल से और पत्नी भानुमती की देखभाल से, वो धीरे-धीरे ठीक हो गए और फिर से गाना भी शुरू कर दिया।

मालवा में पुनर्जन्म –

एक दिन मामा मजूमदार के घर छोटी सी महफ़िल में गाते हुए उन्होंने अचानक कहा “अब मुझे गाना आ गया”। हम कह सकते हैं वो पल हमारे मालवा के अन्यतम गायक कुमार गंधर्व का जन्म था।

उन्हें बचपन से सुनने वाले वामन हरी देशपांडे ने उनके उन दिनों के बारे में लिखा है-

“न जाने देवास की ज़मीन में कैसा जादू है। मुझे वहाँ की मिट्टी में संगीत की सुगंध प्रतीत हुई।”

मालवा के लोक जीवन से कुमार जी के साक्षात्कार पर देशपांडे ने लिखा, “बिस्तर पर पड़े-पड़े वे ध्यान से आसपास से उठने वाले ग्रामवासियों के लोकगीतों के स्वरों को सुना करते थे। वे उन लोकगीतों और लोक धुनों की और आकर्षित होते चले गये। इसमें से एक नये विश्व का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ।” जब उन्हें फिर से गाने की इजाज़त मिली तो उन्होंने स्टार सिंगिंग की शूटिंग की, एक ऐसा संगीत जो अनसुना था अदभुत था शायद इसीलिए सारी सीमाओं के परे पहुंच गया इसकी विशुद्ध तानें दिलों के तार जोड़ती हैं। कालिदास के बाद कुमार गन्धर्व मालवा के सबसे दिव्य सांस्कृतिक विभूति हैं।

गायन का नया स्वरूप –

बीमारी ने बाद के वर्षों में गंधर्व के गायन को बहुत प्रभावित किया – उनके छोटे अंतरों में भी बहुत बुलंद आवाज़ और जोश की कशिश खींच लेती थी । शास्त्रीय संगीत के साथ उन्होंने निर्गुणी भजन और लोक गीतों के साथ भी बिल्कुल नए प्रयोग किए , जो उनकी खासियत है उनके गायन में परंपरा से बिना छेड़छाड़ किए नए सृजन किए गए ये एक कलाकार की वो लगन थी जिसने उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका नहीं दिया इसी समर्पण की रौ में उनका एक फेफड़ा बेकार हो गया था, पर एक फेफड़े के साथ भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा। उनके बेटे को जन्म देते ही पत्नी भानुमती इस दुनिया से चली गई थीं और गंधर्व जी ने वसुंधरा श्रीखंडे से शादी की थी आप दोनों की बेटी है गायिका कलापिनी कोमाकलीमथ,

भजनों में वसुंधरा कोमकली ने भजन गायन में उनके साथ एक यादगार जोड़ी बनाई। कभी-कभी, वह उनकी शास्त्रीय प्रस्तुतियों को मुखर समर्थन प्रदान करती थीं। उनकी बेटी, कलापिनी कोमकलीमथ, बाद में अपने माता-पिता दोनों के साथ तानपुरा पर संगत करने लगी।

गंधर्व के कुछ संगीत दर्शन को उनके बेटे मुकुल शिवपुत्र और बेटी के साथ-साथ मधुप मुद्गल , विजय सरदेशमुख और सत्यशील देशपांडे जैसे छात्रों ने आगे बढ़ाया है । उनके छात्र परमानंद यादव द्वारा गठित कुमार गंधर्व फाउंडेशन (मुंबई) हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के विकास को बढ़ावा देता है । गंधर्व के पोते भुवनेश (मुकुल के बेटे) ने भी शास्त्रीय गायक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। लंबे समय तक, एक संगीतकार के रूप में गंधर्व की गतिविधियों का प्रबंधन उनके मित्र और तबला वादक टीवसंत आचरेकर द्वारा किया जाता था। आचरेकर 1950 के दशक में वसंत देसाई के सहायक थे, गंधर्व को 1977 में पद्म भूषण और 1990 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ।

यह भी पढ़ें: 10 अप्रैल को फाग गीतों से गूजेगा रीवा किला

प्रकृति प्रेम :-

लिंडा हेस ने अपनी किताब ‘सिंगिंग एम्पटीनेस’ में लिखा है, कि वो अपने आस पास की हर चीज़ से प्यार करते थे यहां तक कि, सब्जियों को ,फूलों, पक्षियों, किताबों और बारिश को भी वो अपना कोई लम्हा ज़ाया नहीं करते थे, ‘उन्हें बागवानी और खरीदारी पसंद थी इसका सबूत ये है कि वह कंधे से लटकाने वाले कई झोले लेकर बाज़ार जाते थे ताकि ताज़ी सब्जियां एक दूसरे दबकर पिचके नहीं, खराब न हों। इस दौरान अगर इनमें से किसी चीज़ के बारे में ग़लती से किसी ने पूछ लिया था उसकी खूबसूरती पर भी लंबी चर्चा हो जाती थी।

वो सुबह-सुबह दो पक्षियों की चहचहाहट और उनकी आपसी बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए बगीचे में टेप रिकॉर्डर लगा दिया करते थे।उनसे यूं प्रेरणा लिया करते थे मानो स्वयं ईश्वर उनका मार्गदर्शन कर रहे हों

उड़ जायेगा हंस अकेला गाकर

उन्होंने जो जीवन का जो सत्य हमें सुनाया वो उनके लिए भी सच हो गया और वो भी इस दर्शन के मेले जग को छोड़कर चले गए। दशकों तक फेफड़ों के संक्रमण की बीमारी के लंबे इतिहास के बाद गंधर्व की 12 जनवरी 1992 को उनके देवास निवास, मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम संस्कार में देश भर से सैकड़ों संगीत प्रेमी शामिल हुए।

राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को दिए जाने वाले वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान के रूप में की गई थी। शबनम विरमानी की कबीर प्रोजेक्ट की चार फिल्मों की श्रृंखला की आखिरी फिल्म में गंधर्व और उनके शिष्यों के जीवन, उनके करियर और “निर्गुण” गायन में उनकी यात्रा को दिखाया गया है। उनका गाना ‘सुनता है’ फिल्म ‘कोई सुनता है’ के लिए था।

‘हंस अकेला’ भारत सरकार के फिल्म प्रभाग द्वारा कुमार गंधर्व पर बनाई गई 78 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री है , जिसमें विभिन्न लोगों – पत्नी, दोस्तों, छात्रों के साक्षात्कार हैं। ‘मुक्कम वाशी’ इसी नाम की दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान एकत्र किए गए नोट्स पर बनी किताब है। इसमें संगीत की प्रकृति पर गंधर्वों के विचारों को मौलिक स्तर पर एकत्रित किया गया।

शास्त्रीय रागों में तैयार बंदिशें होने के बावजूद उनमें लोक-तत्त्व ही प्रमुख था जिससे कुमार गंधर्व की कबीर-गायन शैली तमाम गायकों के लिए अनुकरणीय हो गई। कबीर के अलावा उन्होंने बहुत सारे मालवी गीतों को शास्त्रीय परंपरा में ढाला।

सितंबर 2014 में, हिंदुस्तानी संगीत में उनके योगदान की स्मृति में इंडिया पोस्ट द्वारा गंधर्व पर एक डाक टिकट जारी किया गया था ।

कुमार गंधर्व भले ही अब हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन हम हमेशा उनकी आवाज़ के जादू की गिरफ्त में रहेंगे और सच्चे आनंद का सुख प्राप्त करते रहेंगे। ये वो आवाज़ है जिसकी कशिश के सामने सरहदें बेमानी हैं। ये खालीपन में भी सुकून भर देती है।