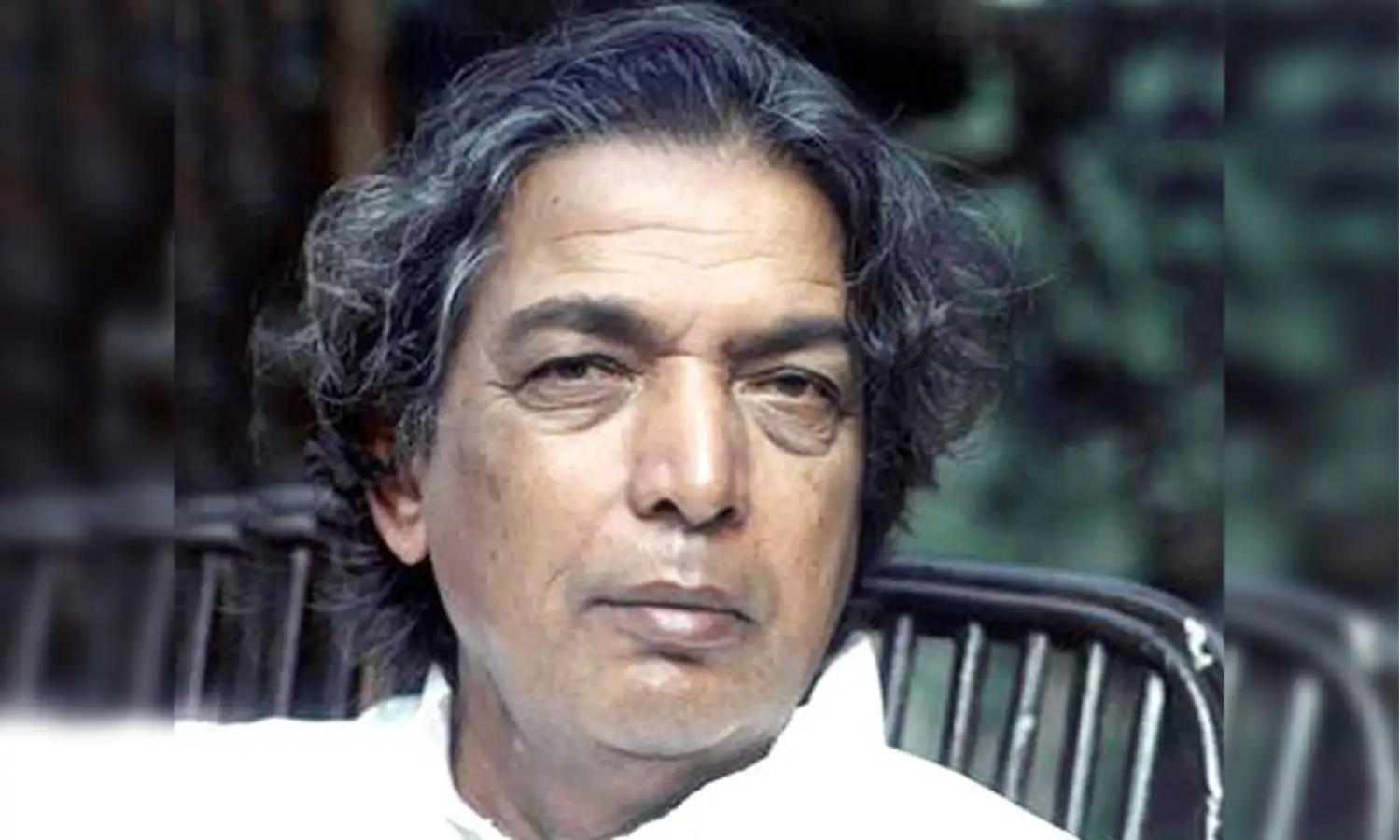

All About Kaifi Azmi In Hindi | न्याज़िया बेग़म: उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले के मिजवान गाँव में 14 जनवरी 1919 को जन्में कैफ़ी को अपने शहर का ही उपनाम मिला। ग्यारह साल की उम्र में, कैफ़ी आज़मी ने अपनी पहली ग़ज़ल लिखी –

इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े हँसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े

जिस तरह हँस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क ए ग़म यूँ दूसरा हँसे तो कलेजा निकल पड़े

इक तुम, कि तुम को फ़िक्र-ए-नशेब-ओ-फ़राज़ है इक हम कि चल पड़े तो बहर-हाल चल पड़े

साक़ी सभी को है ग़म-ए-तिश्ना-लबी मगर ,मय है उसी के नाम पे जिस के उबल पड़े

मुद्दत के बा’द उस ने जो की लुत्फ़ की निगाह ,जी ख़ुश तो हो गया मगर आँसू निकल पड़े

कौन थे कैफ़ी आज़मी

इतना तो ज़िंदगी में किसी की ख़लल पड़े’ और किसी तरह एक मुशायरे में शिरकत करने में कामयाब रहे और वहाँ उन्होंने एक ग़ज़ल, बल्कि ग़ज़ल का एक शेर सुनाया, जिसे बहुत सराहा गया उस मुशायरे के अध्यक्ष मणि जायसी थे, लेकिन उनके वालिद साहब और ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की ग़ज़ल सुनाई है। लिहाज़ा पूछा गया पर उनके बड़े भाई ने तो इससे इनकार कर दिया, फिर उनके पिता और उनके क्लर्क ने उनकी काव्य प्रतिभा का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें एक दोहे की एक पंक्ति दी और उसी छंद में एक ग़ज़ल लिखने को कहा। आज़मी ने चुनौती स्वीकार की और एक ग़ज़ल पूरी की और ये ग़ज़ल लोगों को इतनी पसंद आई कि अविभाजित भारत में धूम मचाने वाली बन गई, और इसे अमर बना दिया गया क्योंकि इसे प्रसिद्ध ग़ज़ल गायिका बेगम अख्तर ने गाया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़मी ने फ़ारसी और उर्दू की पढ़ाई छोड़ दी और उसके कुछ ही समय बाद 1943 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते हुए पूर्णकालिक मार्क्सवादी बन गए। इस अवधि के दौरान लखनऊ के प्रमुख प्रगतिशील लेखकों ने उन पर ध्यान दिया। वे उनके नेतृत्व गुणों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनमें एक उभरता हुआ कवि भी देखा और उन्हें हर संभव प्रोत्साहन दिया। नतीजतन आज़मी को एक कवि के रूप में काफी प्रशंसा मिलनी शुरू हुई और वो भारत के प्रगतिशील लेखक आंदोलन के सदस्य बन गए। चौबीस साल की उम्र में उन्होंने कानपुर के कपड़ा मिल क्षेत्रों में गतिविधियाँ शुरू कीं। एक पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपना आराम का जीवन छोड़ दिया, बावजूद इसके कि वो एक जमींदार के बेटे थे।

कैफ़ी आज़मी लेखन में मार्क्सवादी प्रभाव

अधिकांश उर्दू कवियों की तरह आज़मी ने एक ग़ज़ल लेखक के रूप में शुरुआत की, उन्होंने अपनी कविता में प्रेम और रोमांस के विषयों को एक अलग शैली में दोहराया, प्रगतिशील लेखक आंदोलन और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें सामाजिक रूप से जागरूक कविता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपनी कविता में वह निम्नवर्गीय जनता के शोषण पर प्रकाश डालते हैं और उनके माध्यम से मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को खत्म करके एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का संदेश देते। इसकी अपनी खूबियाँ हैं, विशेषकर भावनाओं की तीव्रता और समाज के वंचित वर्ग के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना उनकी कविता की पहचान है। उनकी कविताएँ अपनी समृद्ध कल्पना के लिए भी उल्लेखनीय हैं और इस संबंध में, उर्दू कविता में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। आज़मी का पहला कविता संग्रह ‘झंकार’ 1943 में प्रकाशित हुआ था।

उनकी महत्वपूर्ण रचनाएँ थीं- आख़री शब, सरमाया, आवारा सजदे, कैफ़ियात, नई गुलिस्तां, उर्दू ब्लिट्ज़ के लिए उनके द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन मेरी आवाज़ सुनो उनकी फ़िल्म का चयन गीत और हीर रांझा की पटकथा। उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएँ औरत, मकान, दायरा, सांप और बहुरूपनी हैं।

कैफ़ी आज़मी का फिल्मी कैरियर

फ़िल्मों में आज़मी ने अपने आपको गीतकार, लेखक और अभिनेता के रूप में भी स्थापित किया। आज़मी ने अपना पहला गीत शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित और एसडी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध फिल्म बुज़दिल के लिए लिखा था, जो 1951 में रिलीज़ हुई थी। एक लेखक के रूप में उनका शुरुआती काम मुख्य रूप से यहुदी की बेटी (1956), परवीन (1957) जैसी नानूभाई वकील की फिल्मों के लिए था। ख्वाजा अहमद अब्बास और बिमल रॉय जैसे निर्देशकों ने “नया सिनेमा” बनाने का प्रयास किया, साहिर लुधियानवी, जां निसार अख्तर, मजरूह सुल्तानपुरी और कैफी जैसे लेखकों ने हिंदी फिल्म गीत के स्वर और शब्दावली को बदल दिया। जिससे हिंदी में एक नई लहर पैदा हुई। एक लेखक के रूप में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि चेतन आनंद की हीर रांझा (1970) थी जिसमें फिल्म का पूरा संवाद पद्य में था। यह एक जबरदस्त उपलब्धि थी और हिंदी फिल्म लेखन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। आजमी ने इस्मत चुग़ताई की कहानी पर आधारित एमएस सथ्यू की गरम हवा (1973) की पटकथा, संवाद और गीत के लिए भी काफी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। आज़मी ने श्याम बेनेगल की मंथन (1976) और सथ्यू की कन्नेश्वर रामा (1977) के लिए संवाद भी लिखे। एक गीतकार और गीतकार के रूप में, हालांकि उन्होंने कई फिल्मों के लिए लिखा, उन्हें गुरु दत्त की कागज़ के फूल (1959) और चेतन आनंद की हक़ीक़त (1964), फिल्म के लिए हमेशा याद किया जाएगा। कुछ उल्लेखनीय फ़िल्में जिनके लिए उन्होंने गीत लिखे उनमें कोहरा (1964), अनुपमा (1966), उसकी कहानी (1966), सात हिंदुस्तानी (1969), शोला और शबनम , परवाना (1971), बावर्ची (1972), पाकीज़ा (1972) शामिल हैं। हँसते ज़ख़्म (1973), अर्थ (1982) और रज़िया सुल्तान (1983), नौनिहाल (1967) के लिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गीत “मेरी आवाज़ सुनो प्यार का राज़ सुनो” लिखा। यह गाना भारत के प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू की अंतिम यात्रा पर फिल्माया गया है। उन्होंने नसीम (1995) में नसीम के दादा की यादगार भूमिका भी निभाई।

1997 में उन्होंने कैफ़ियात के लिए अपनी कविताएँ पढ़ीं, जो उनके एकत्रित कार्यों पर एक ऑडियो बुक थी। कैफ़ी और मैं, उनके जीवन, उनके कार्यों और उनकी पत्नी शौकत आज़मी के संस्मरण पर आधारित एक नाटक – यादों की रहगुज़र (डाउन मेमोरी लेन), जावेद अख्तर और बेटी शबाना आज़मी द्वारा लिखा और प्रस्तुत किया गया था और भारत में भी प्रदर्शित किया गया था। कैफ़ी आज़मी के जीवन और लेखन पर आधारित रानी बलबीर द्वारा निर्देशित एक और नाटक ‘वक़्त ने किया क्या हसीं सितम’ 2005 में मंचित किया गया था और इसे बहुत प्रशंसा मिली।

उन्होंने पीरज़ादा कासिम, जौन एलिया और अन्य लोगों के साथ उन्होंने बीसवीं सदी की कई यादगार मुशायरों में भाग लिया। हिम्मत न हारने का जज़्बा लिए ता ज़िंदगी हौसले की मिसाल बने रहे कैफ़ी आज़मी 10 मई 2002 को क़रीब तिरासी साल की उम्र में एक मुकम्मल जहां की तलाश में हमसे दूर चले गए।

कैफ़ी आज़मी को मिले पुरस्कार और सम्मान

वह 1974 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के प्राप्तकर्ता थे। इसके अलावा उन्हें उनके संग्रह आवारा सजदे के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार और उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, महाराष्ट्र उर्दू अकादमी का विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो-एशियन राइटर्स एसोसिएशन की ओर से लोटस पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला 1998 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें ज्ञानेश्वर पुरस्कार से सम्मानित किया और जीवन भर की उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फ़ेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था।

2000 में उन्हें दिल्ली सरकार और दिल्ली उर्दू अकादमी द्वारा पहला मिलेनियम पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें विश्व भारती विश्वविद्यालय शांतिनिकेतन से डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है।

सरकार ने ” कैफ़ियात एक्सप्रेस ” नामक एक ट्रेन का भी उद्घाटन किया है जो उनके गृहनगर आज़मगढ़ से पुरानी दिल्ली तक चलती है। 14 जनवरी 2020 को सर्च इंजन गूगल ने कैफ़ी आज़मी को उनकी 101वीं जयंती पर डूडल बनाकर याद किया। गूगल ने टिप्पणी की- “भावुक प्रेम कविताओं और सक्रिय छंदों से लेकर बॉलीवुड गीतों और पटकथाओं तक के काम के साथ, आज़मी भारत में 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक बन गए हैं, और उनके मानवीय प्रयास आज भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं।” हैदराबाद में उनके नाम पर एक सड़क का नाम कैफ़ी आज़मी रोड भी है । नई दिल्ली के आरके पुरम में एक सड़क भी है जिसका नाम उनके नाम पर कैफ़ी आज़मी मार्ग रखा गया है।

कैफ़ी आज़मी के काव्य संग्रह

उनकी आत्मकथा उनके कार्यों के संग्रह के रूप में ‘आज के प्रसिद्ध शायर: कैफ़ी आज़मी’ में शामिल है। 1997 में उन्होंने कैफ़ियात के लिए अपनी कविताएँ पढ़ीं, जो उनकी रचनाओं पर बनी एक ऑडियो बुक है और हम सबके लिए एक अमूल्य धरोहर है। क्योंकि उनकी लिखी नज़्मों को पढ़ कर आप शायरी के कायल न हो जाएं, ऐसा हो नहीं सकता।

आख़िर में उनका एक शेर आपकी नज़र करना चाहेंगे-

कोई कहता था समुंदर हूं मैं और मेरी जेब में क़तरा भी नहीं खैरियत अपनी लिखता हूं अब तो तक़दीर में ख़तरा भी नहीं