न्याज़िया बेग़म

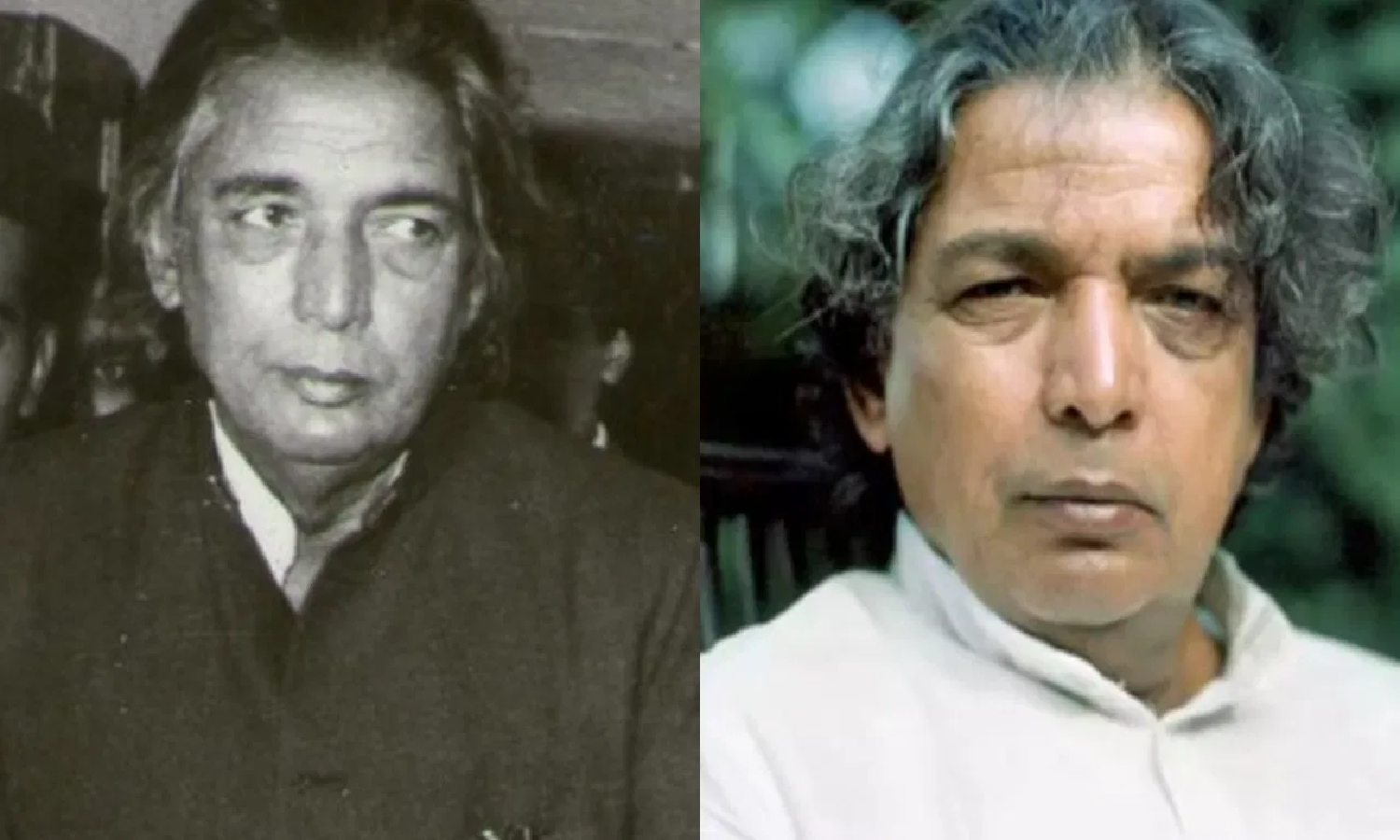

कुछ फिल्मी गीत हमें ऐसे सदा देते हैं मानो हमारे ही दिल की गहराई से निकले हों, हमारे ही दिल की सच्चाई हों और बड़ी बेबाकी से दिल में उतर जाते हैं जैसे वो कहते हों की हम तुम्हारे ही जज्बातों की आवाज़ हैं, कुछ ऐसा ही जादू है अतहर हुसैन रिज़वी की कलम का, जी हां जिन्हें हम कैफ़ी आज़मी के नाम से जानते हैं जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है उर्दू शायरी को हिंदी फिल्मों में शुमार नगमों की शक्ल में लाने के लिए इसलिए उनके गीतों को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे गीत हैं जिन्हें वक्त की फिसलती रेत धुंधली नहीं करती बल्कि और तराशती जाती है जी हां ये सब गीत हमारे दिलों के क़रीब हैं और सदाबहार हैं जैसे- चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, बहारों मेरा जीवन भी सवांरो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, झुकी झुकी सी नज़र या फिल्म हक़ीक़त के गीत में आप ही लिख सकते थे, जीने के मौसम बहोत हैं मगर जान देने की रूत रोज़ आती नहीं।

कैफ़ी आज़मी ख़ुद ही अपनी नज़्मों के उनवान थे। उन्होंने किसी रहनुमा की तरह कभी उन्हें रूमानियत का रास्ता दिखाया तो कभी इन्क़लाब की तरफ़ चल दिए।

रूह बेचैन है इक दिल की अज़िय्यत क्या है

दिल ही शोला है तो ये सोज़-ए-मोहब्बत क्या है

वो मुझे भूल गई इस की शिकायत क्या है

रंज तो ये है कि रो रो के भुलाया होगा।

कैफ़ी आज़मी की बेहद मक़बूल नज़्म है।

ये वो शायर था जिसने 45 साल पहले अपनी नज़्म ‘औरत’ में महिलाओं को ललकारा था.

जिंदगी जेहाद में है, सब्र के काबू में नहीं

नब्ज़े-ए-हस्ती का लहू कांपते आंसुओं में नहीं

उड़ने खुलने में है निकहत, ख़म-ए-गेसू में नहीं

जन्नत इक और है जो मर्द के पहलू में नहीं

उसकी आवाज़ रविश पर भी मचलना है तुझे

उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।

क़द्र अब तक तेरी तारीख़ ने जानी ही नहीं, तुझ में शो’ले भी हैं बस अश्क-फ़िशानी ही नहीं, तू हक़ीक़त भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है इक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख़ का उन्वान बदलना है तुझे उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे

एक लम्हा!

ज़िंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उन में भी वही इक लम्हा, जिस में दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उट्ठीं तो दिल में डूबीं, डूब के दिल में कहीं आज तुम कुछ न कहो आज मैं कुछ न कहूँ बस यूँही बैठे रहो हाथ में हाथ लिए ग़म की सौगात लिए गर्मी-ए-जज़्बात लिए कौन जाने कि उसी लम्हे में दूर पर्बत पे बर्फ पिघलने ही कहीं लगे

कोई ये कैसे बताए

कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यूँ है ,वो जो अपना था वही और किसी का क्यूँ है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यूँ है, यही होता है तो आख़िर यही होता क्यूँ है,इक ज़रा हाथ बढ़ा दें तो पकड़ लें दामन,उन के सीने में समा जाए हमारी धड़कन, इतनी क़ुर्बत है तो फिर फ़ासला इतना क्यूँ है

मकान

आज की रात बहुत गर्म हवा चलती हैआज की रात न फ़ुट-पाथ पे नींद आएगी सब उठो, मैं भी उठूँ तुम भी उठो, तुम भी उठो कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।

ग्यारह साल की उम्र में, कैफ़ी आज़मी ने अपनी पहली ग़ज़ल लिखी-

इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े हँसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े

जिस तरह हँस रहा हूँ मैं पी पी के अश्क ए ग़म यूँ दूसरा हँसे तो कलेजा निकल पड़े

इक तुम, कि तुम को फ़िक्र-ए-नशेब-ओ-फ़राज़ है इक हम कि चल पड़े तो बहर-हाल चल पड़े

साक़ी सभी को है ग़म-ए-तिश्ना-लबी मगर ,मय है उसी के नाम पे जिस के उबल पड़े

मुद्दत के बा’द उस ने जो की लुत्फ़ की निगाह, ‘जी ख़ुश तो हो गया मगर आँसू निकल पड़े इतना तो ज़िंदगी में किसी की ख़लल पड़े’। किसी तरह एक मुशायरे में शिरकत करने में कामयाब रहे और वहाँ उन्होंने ये ग़ज़ल, बल्कि ग़ज़ल का एक शेर सुनाया, जिसे बहुत सराहा गया उस मुशायरे के अध्यक्ष मणि जायसी थे, लेकिन उनके वालिद साहब और ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की ग़ज़ल सुनाई है लिहाज़ा पूछा गया पर उनके बड़े भाई ने तो इससे इनकार कर दिया, फिर उनके पिता और उनके क्लर्क ने उनकी काव्य प्रतिभा का परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें एक दोहे की एक पंक्ति दी और उसी छंद में एक ग़ज़ल लिखने को कहा। आज़मी ने चुनौती स्वीकार की और एक ग़ज़ल पूरी की और ये ग़ज़ल लोगों को इतनी पसंद आई कि अविभाजित भारत में धूम मचाने वाली बन गई और इसे प्रसिद्ध ग़ज़ल गायिका बेगम अख्तर ने गाकर अमर बना दिया ।

जी हां, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़मी ने फ़ारसी और उर्दू की पढ़ाई छोड़ दी और उसके कुछ ही समय बाद 1943 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता स्वीकार करते हैं।

वह उन चुनिंदा शायरों में से हैं जिन्होंने रूमानियत के साथ-साथ समाज की हक़ीक़त को भी अपने अशआरों में लिखा। उनके लफ़्ज़ बेहद आसानी से समझ में आ कर दिल में उतर जाते हैं। उन्होंने वही कहा जिससे लोगों के ज़हन को आवाज़ मिल सके।शायद इसीलिए कवि शमशेर बहादुर सिंह ने कहा है “कैफ़ी अपने सुख़न में भावनाओं की पवित्रता, मुहावरे की शुद्धता और भाषा के स्वाभाविक सौन्दर्य और सौष्ठव और इनकी परम्परा की ख़ूबसूरती को बरक़रार रखते हुए एक आम दर्दमन्द इन्सान से एक आम दर्दमन्द इन्सान की तरह मिलते हैं।”